沿革

創業者略歴

- 大正10年 岡山県津山市(旧久米郡久米町)にて誕生

- 昭和13年 海軍入隊(呉海兵団)

- 昭和20年 終戦により復員、農業に従事

ー胸に”みどり”が萌え始めたー

終戦後の昭和20年9月、大東亜戦争により国土が荒廃していた中で、台風が発生。西日本が大被害にあい、津山の町も大人の胸まで水が浸かるくらいの被害となった。創業者は「樹木は自然のダムだ。今度は山を守るために一戦してやろう」と苗木業を始めるために奮起した。山を守り、木を育てることが国の緑化に繋がり、荒廃した国土を回復させることになると信じた。当時は食料難であり、水田を苗圃化することはあり得ないとされていたが、創業者は水田を所有する両親を説得し、最終的には水田の半分を苗圃化させた。創業者の国の緑化への使命感、両親の賛同、そして家族や知人など多くの協力がなければ日本植生(株)は存在していなかった。「努々、忘れてはならぬ人々である」

- <受章>

- 昭和20年 勲八等瑞宝章を受章

- 昭和59年 黄綬褒章を受章

- 平成3年 勲四等瑞宝章を受章

- 平成9年 紺綬褒章を受章

1951

昭和26年

- 創業者柴田正が柴田農園を創業し、山林樹苗の販売と治山事業の施工を開始

昭和26年4月、日本植生(株)の前身である柴田農園を創設。自力で造林用・治山用苗木の生産や販売を開始。スギ、ヒノキだけではなく、オオバヤシャブシやヤマハンノキ、キリ、クリ、カキ、モモ、ブドウ、イチョウ、サクラ、サツキなどなんでも手掛ける農園であった。また、久米町の一角に構えた小さな柴田農園が北海道~鹿児島と全国に名を知られるようになった。

1956

昭和31年

- 植生盤製造機「リョッカー」建設業法による岡山県知事登録を取得し、苗木屋から建設業へ転換

昭和30年頃、前橋営林局技官の川端勇作氏が発明した植生盤工法を知る。創業者が日頃から考えていた仕事がその植生盤を使えばできると思い前橋へ赴いた。数年に渡り何度も前橋へ赴き、植生盤工法の教えを受け、岡山での試験を成功させ、勇作氏から商業化の許可を得た。また、昭和31年、苗木の育成・販売を続けながらも、建設業への転換を図り、同年12月に苗木屋から建設業への転換を果たした。

1958

昭和33年

- 日本植生の社章制定

1959

昭和34年

- 建設業大臣登録取得

- 社運をかけた秋田県八郎潟干拓地の堤防緑化事業での努力が農林省に認められる

ー八郎潟を忘れるなー

昭和34年8月、秋田県八郎潟干拓工事の第一期工事分として下請けかつ試験施工で植生盤工法を含む植生工を受注した。しかし、夏から冬にかけて行われた工事は、晩秋~冬の施工だと植物との温度条件が合わず、また現場が砂地であったことから、発芽時期を迎えた一部が厳しい寒波と凍結に見舞われ、昭和35年4月には現場の4割が荒れ地となっていた。「寒波と風による影響である」と役所の担当官も認めていたが、創業者は「直ちに復旧に全力投入せよ。お客様に迷惑を掛けられない。柴田農園の信用を落としてはならない。」と冷静に指示を出した。また、創業者は連日、現場の問題点に対しての的確な指示を出し続けた。被害を受けた箇所を手直しするには、当時の会社の全財産にも相当する費用が必要であったが、創業者の信念は現場の従業員にも伝わり、皆黙々と復旧作業に徹した。同年5月には復旧作業の全てが完了し、担当官に引き渡すことができた。さらに至誠が農林省に認められ、最終的に干拓工事完了までの11年間、総延長98kmにおよぶ堤防のうち、植生工事の85%を柴田農園が請け負うこととなった。「人間、いざという時にどのように対処すべきかの生きざまを身をもって教えられた」と現場の担当者であった社員は当時を振り返るのであった。

1961

昭和36年

- 柴田農園を改組し、日本植生株式会社設立

1966

昭和41年

- 津山市高尾に新社屋と工場建設

1973

昭和48年

- 盛土のり面用植生シート「ハリシバエース」発売

1976

昭和51年

- 植生土のう「メデル」発売

1977

昭和52年

- 簡易吹付のり枠工法「ソイルクリート工法」を開発

1978

昭和53年

- 九州日植株式会社設立

- 北海日植株式会社設立

1980

昭和55年

- 肥料袋付植生マット「ハリシバカンガルー」発売

1981

1982

昭和57年

- 植生基材マット「カンガルーマット」発売

1983

昭和58年

- テニスコートを主体にした「スポーツ施設事業部」スタート

昭和58年1月、当時全世界のテニス界で第3のテニスコートとして話題をさらった「オムニコート」の販売、施工を主な業務とし、特長あるスポーツ施設の分野開拓を行った。オムニコートは砂入り人工芝コートであり、その基本特許は日本植生(株)と他企業との共有であった。またその後、日本植生(株)のスポーツ施設事業は、日本フィールドシステム(株)に引き継がれた。

1990

平成2年

- ドイツ事務所開設

1993

平成5年

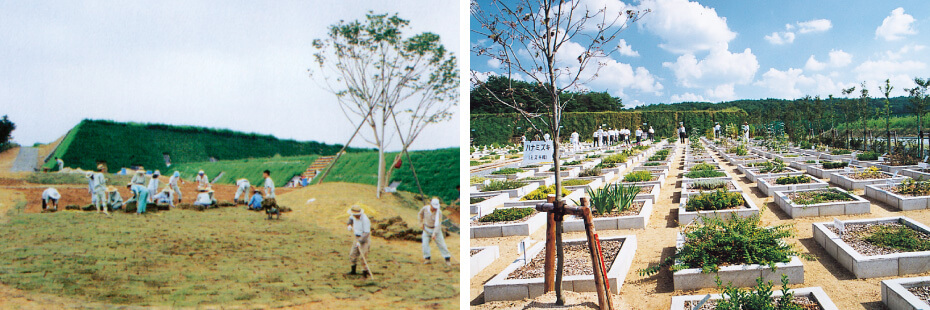

- 総合研究圃場開場

平成4年、日植総合研究圃場の造成に着手。新製品・新工事工法の開発のための試験場とのり面緑化工の技術の研修場として建設。日植総合研究圃場は約9ヘクタールの面積となっている。平成5年の8月開催の「新商品発表会」までに第Ⅰ期造成を終了させるため、全社員一丸となって造成整備を行った。「新商品発表会」で合計300名ものお客様が総合研究圃場を見学した。

1997

平成9年

- 国土環境緑化協会連合会発足

- 新分野の研究開発拠点として、岡山リサーチパークに岡山研究所開設

2000

平成12年

- 創業50年を記念し、新社屋建設

- 間伐材利用植生マット「森樹郎マット」発売

2001

平成13年

- 日本フィールドシステム株式会社が日本植生グループ入り

- 野芝付ジオテキスタイル「グリットシーバー」発売

2002

平成14年

- 間伐材利用植生基材マット「グリーンフォーマット」発売

- 表土シードバンク活用工法「マザーソイル工法」開発

2003

平成15年

- 長距離・高揚程のり面のモルタル吹付工「セパレートショット工法」開発

- ストレス耐性大型ネット付野芝「キョーリョッカー21」発売

2004

平成16年

- 井上商事株式会社、日本植生グループ入り

- 岡山県初の本格フットサル場 NISSHOK Futsal OKAYAMA(岡山市)オープン

2005

平成17年

- 自然侵入促進植生マット「飛来ステーション」発売

2006

平成18年

- 株式会社テザック、日本植生グループ入り

- 株式会社日本植生グループ本社設立により、グループ再編

- 備中高原北房カントリー倶楽部、日本植生グループ入り

2008

平成20年

- 原岸株式会社、日本植生グループ入り

- 路盤層一体型駐車場緑化工法「タフタフパーク」開発

- テニス・フットサル兼用の屋根付き人工芝コート(テニス、フットサル兼用)「日植ドーム」オープン

2009

平成21年

- 井上商事株式会社と原岸株式会社合併後、日植アグリ株式会社に商号変更

- 鹿侵入容認型「アニマルガード工法 鹿対策タイプ」発売

2014

平成26年

- 蘇州日植環境技術有限公司設立

- 大型植生土のう「メガ・メデル」発売

- のり面侵食防止ひし形金網「ドレーンシートR」発売

2015

平成27年

- 日植グリーンファクトリー株式会社設立

- イノシシによる掘り起こし抑制「イノセイバー」発売

- 機能炭を利用した水質保全システムが「平成27年度資源循環技術・システム表彰」 奨励賞受賞

2016

平成28年

- 舗装上設置型駐車場緑化工法「タフタフパーク55」開発

- 緑化基礎工(モルタル袋)付植生基材マット「キョウジンガー」発売

2017

平成29年

- 株式会社日本農園、日本植生グループ入り

2018

平成30年

- 野芝専用綿付植生シート「ラクシバ」発売

2019

令和元年

- 水硬化性土木シート「硬化テキメン」発売

2020

令和2年

- グループ会社である株式会社テザックの環境緑化事業(のり面緑化資材、落石防護網資材等の製造および販売) 合併

- 山陽ホームズ株式会社、日本植生グループ入り

2021

令和3年

- THAI NISSHOKU CO.,LTD(合弁会社タイ日植)設立

2022

令和4年

- 護岸用植生マット併用ジオテキスタイル「グリットシーバーF-72」発売

2023

令和5年

- 維持管理軽減植生シート「イジゲンシート」発売